The dead don’t die, Jim Jarmusch

De la terre à la terre

Rien ne semblait plus devoir atteindre les personnages de Jim Jarmusch, condamnés à une solitude de dandys. Le corrélat de cette désaffection était, depuis The Limits of Control (2009), tourné essentiellement en Espagne, un éloignement de l’Amérique. Que Détroit s’effondre, cela ne faisait ni chaud ni froid aux vampires d’Only lovers left alive (2013), qui ne retrouvaient leur désir de mordre qu’à Tanger, ville rêvée par tous les écrivains états-uniens en rupture de ban, depuis Paul Bowles jusqu’à William S. Burroughs. Et puis il y eut Paterson, qui marqua un certain regain de vitalité. L’existence de ses personnages y était banale, routinière même, mais en cela d’autant plus sensible aux minuscules variations qui font la singularité des jours. Le retour au pays s’était ainsi fait non par le New York des origines, mais par la petite ville – là encore largement chargée d’effluves littéraires, notamment celles exhalées par l’œuvre de William Carlos Williams. Nichée dans une forêt, Centerville, au nom emprunté à 200 Motels (1971) de Tony Palmer et Frank Zappa, est une bourgade de quelques centaines d’âmes qui ne bénéficie pas même du réseau de bus de Paterson. Il suffit d’ailleurs d’une poignée de plans fixes pour faire le tour de ses principales institutions : un centre fermé pour mineurs, un salon funéraire, un commissariat, une quincaillerie, un diner. C’est là néanmoins que des cadavres vont surgir de terre, et réclamer aux vivants ce dont la mort les a privés – au choix : du café, du Wifi ou une guitare.

Est-ce à dire que Centerville vaut comme concentré de l’Amérique ? Il est vrai que Jarmusch situe, comme David Lynch avant lui, quelques-unes de ses scènes au comptoir de ces restaurants populaires à l’aluminium étincelant et au café toujours chaud qui en sont l’un des emblèmes. Il est vrai également que le cinéaste, si peu enclin à commenter l’actualité, se fend de quelques allusions aussi transparentes qu’acerbes à propos de Donald Trump – en premier lieu cette casquette “Make America White Again” qu’arbore le fermier atrabilaire incarné par Steve Buscemi. Que la figure du zombie soit, en dernière instance, explicitement rattachée à celle du consommateur insatiable, est pourtant moins une manière de la replier sur un électorat républicain ou réactionnaire que d’en élargir la portée critique. Pour s’en convaincre, il n’y a guère qu’à écouter les flashs infos qui ponctuent le film : c’est à la fracturation hydraulique des pôles que d’aucuns attribuent les dérèglements en cours, tandis qu’un porte-parole du gouvernement vante pour sa part les formidables opportunités économiques offertes par cette exploitation. D’une activité humaine incontrôlée découle une série de phénomènes naturels dont l’aboutissement est le retour à la non-vie du peuple des non-morts : modification de l’axe de rotation de la terre, perturbation des cycles du jour et de la nuit, altération du comportement des animaux, etc. Dans cette chaîne de réactions, l’humain est présenté à la fois comme la cause première et comme la créature la moins sensible de toutes. Chats, chiens, vaches et oiseaux ont fui Centerville bien avant les premières attaques, les hommes s’en remettant quant à eux à leurs appareils – montres, téléphones, radios ou télévisions – pour remarquer que quelque chose ne tourne pas rond.

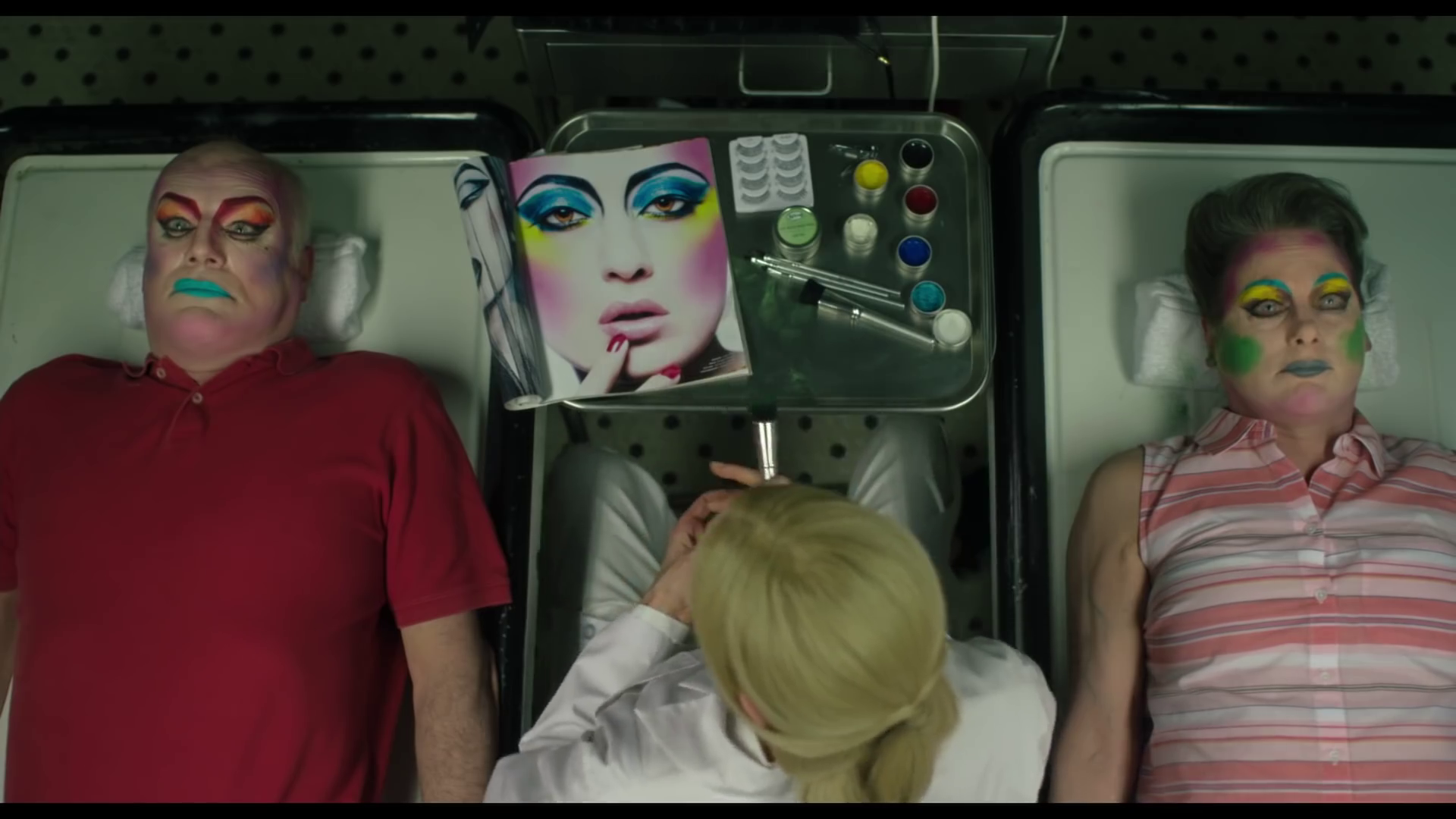

Ne négligeant pas l’hommage de rigueur à George Romero, The Dead don’t die s’emploie tout aussi largement à renverser la dynamique du film de zombies. D’une part, en imposant une nonchalance propre à l’auteur de Permanent Vacation (1980). Il faudra en effet plus encore qu’un quarteron de morts-vivants pour faire courir, ou même crier, les personnages de Jarmusch. Seule Minerva Morrison, la policière incarnée par Chloë Sevigny, témoigne d’une sensibilité exacerbée, en contraste évident avec la placidité de ses collègues. Une scène amusante s’en fait l’écho, durant laquelle chacun, à tour de rôle, entre dans le diner où les deux premières victimes ont été retrouvées. Alors que les contre-champs sur les cadavres sont identiques, les trois policiers en retirent des commentaires différents : Cliff Robertson (Bill Murray) a remarqué que les cafetières avaient disparu ; Ronald Peterson (Adam Driver) est le premier d’une longue série à suggérer que l’attaque pourrait être le fait d’un animal, voire de plusieurs ; Minerva regrette quant à elle d’avoir effectivement vu ses voisines éviscérées. Le jeu des reprises vaut bien sûr tant pour l’attention portée à chacun que pour le bégaiement de l’action qu’il impose, à un moment où le spectateur pourrait s’attendre à une réaction plus vive. D’autre part, The Dead don’t die ne se construit pas par replis successifs, selon la logique voulant que l’envahissement hors-champ s’avère d’autant plus avancé que les protagonistes ont trouvé refuge dans un espace réduit. Certes, un pompiste fan de culture pop s’abrite avec un quincailler dans la boutique de ce dernier – celle-ci offrant tous les instruments nécessaires pour trancher des têtes. Mais la fin du film est surtout marquée par deux longues virées en automobile le long des rues de Centerville, virées au cours desquelles le paisible hameau semble enfin avoir retrouvé ses habitants.

C’est là encore une différence avec les classiques du genre : les zombies sont, pour quelques-uns d’entre eux au moins, connus des humains. Il s’agit parfois d’anciens voisins, parfois même d’aïeux. Les enfants ne manquent pas non plus, rappelant quelques tragédies passées. Sans donner dans le sentimentalisme, ni tout à fait rechigner à la réification des morts-vivants – Peterson sabre les têtes comme s’il jouait au base-ball -, The Dead don’t die ne manque pas de creuser cette zone trouble où morts et vivants se font face et, de fait, se ressemblent. Ainsi, avant même l’attaque, Cliff dort dans la cellule attenante à celle qui, faute de place au salon funéraire local, accueille déjà la dépouille d’une femme peut-être jadis aimée. Durant l’assaut final, les zombies se collent à la voiture de police, les vitres couvertes de buée et teintées par le rouge et le bleu des gyrophares ressemblant alors davantage à une fine membrane qu’à une cloison de verre. C’est à ce moment que Minerva, peu sensible à la distinction ontologique entre morts et « undead », se jette dans les bras de sa grand-mère zombie. Les morts ne sont pas les membres d’un quelconque panthéon personnel, comme souvent chez Jarmusch, mais bel et bien des proches, envers qui persiste un attachement aussi simple qu’émouvant.

Si le cinéaste cite, recycle, met en abyme et va jusqu’à inventer un lieu et un personnage où se cristallise son fétichisme culturel – une station-service dont le pompiste fabrique ses tee-shirts Nosferatu, porte un badge Night of the Living Dead et collectionne des comics incunables -, il est clair que ce n’est pas là que se joue l’urgence à réactiver cette figure si évidemment stratégique du zombie. Que son casting même ressemble à un défilé de ses ami.e.s stars, de Selena Gomez à Iggy Pop, ne doit pas occulter le fait que la mondanité de Jarmusch se traduit ici de façon bien plus essentielle par un attachement au monde. Cela à travers le personnage de “Bob l’ermite”, qui survit depuis un demi-siècle dans la forêt et est le seul à prêter attention aux champignons, à l’agitation des fourmis, aux variations de lumière ou à la pollution qui nimbe d’un voile phosphorescent la lune. Avec un trio d’adolescents rebelles, il sera le seul à survivre à l’attaque, trouvant au passage dans Moby Dick, récit fondateur de la prédation capitaliste s’il en est, les mots qui conviennent à la situation. Mais c’est surtout à travers une invention figurative géniale que se traduit le souci écologique du film. Une fois le cou tranché, les zombies ne laissent pas échapper des flots de sang, mais de la poussière noire, une terre desséchée. Comme si, de la technique et de l’ultra-consommation, était née une humanité physiquement incapable de retourner à l’humus. Tuer les zombies revient alors à accomplir la formule chrétienne : “Que la terre retourne à la terre, les cendres aux cendres, la poussière à la poussière.” Écologie à tous égards élémentaire, pour ne pas dire radicale, mais qui n’a plus rien d’évident au moment où des cadavres remplis de produits chimiques peinent à se décomposer dans une terre appauvrie. Car telle est bien l’ultime ironie d’un monde qui détruit le vivant à grande vitesse : les morts en effet ne peuvent plus mourir[11][11] Sur le sujet, voir “Les corps ne se décomposent plus dans les cimetières” et “Le compost humain, une solution pour réduire l’impact environnemental de la mort ?“. .

Scénario : Jim Jarmusch / Décors : Alex DiGerlando / Costumes : Catherine George / Photographie : Frederick Elmes / Montage : Affonso Gonçalves

Durée : 103 minutes

Sortie le 15 mai 2019.