The Substance, Coralie Fargeat

E-Chair et mate

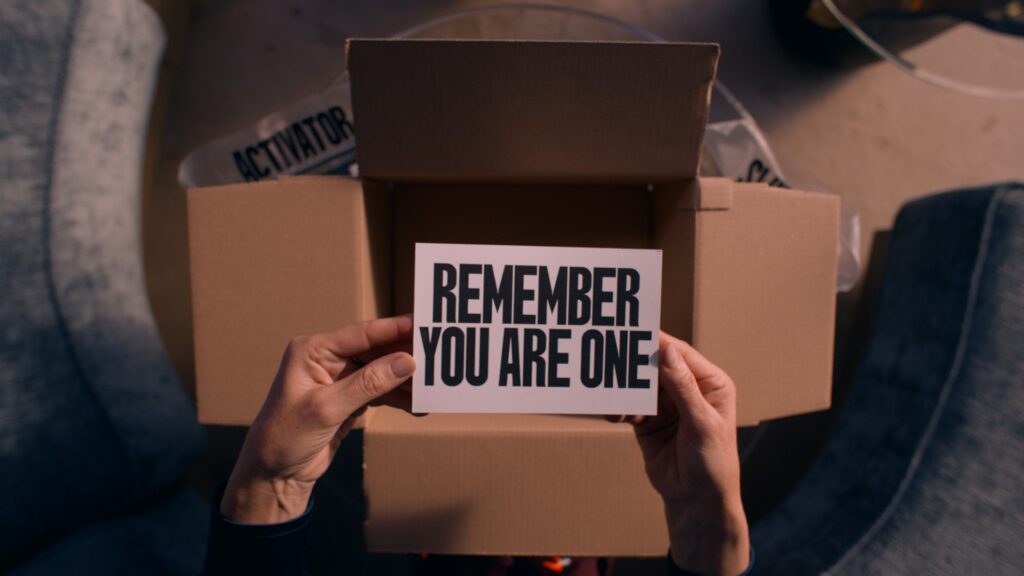

La réalité du corps vieillissant d’Elisabeth Sparkle (Demi Moore), animatrice cinquantenaire sur le déclin pour show télévisé sportivo-érotique, est masquée par un système patriarcal et capitaliste occidental, par gêne, par négligence, par déni ; système qui met en valeur des figures dynamiques, selon des critères de beauté et de jeunisme. Après avoir été congédiée, Elisabeth découvre un produit lui permettant de donner vie à Sue (Margaret Qualley) – « une meilleure version de vous-même », mais dont la notice martèle que « vous n’êtes qu’une » – qui prendra sa place pour une semaine. Désireuse de retrouver les lauriers dont elle était autrefois couverte – et donc, étonnamment, maintenir un ordre en place –, elle s’injecte la substance. La version jeune d’Elisabeth, dès lors, cherchera à rester à tout prix dans l’énorme tableau publicitaire qui bouche la vue de son appartement, à laisser son image comme empreinte, à ne pas traverser le miroir dans l’autre sens, étendant la prise de substance au-delà de la semaine prescrite. À partir de ce dérèglement inévitable, The Substance (prix du scénario au Festival de Cannes 2024) fait de la lisibilité son programme, réduisant à l’essentiel un concept simple tout en lui donnant chair d’une aussi belle manière qu’elle peine à trouver toute sa puissance de subversion.

Partant d’un mode de représentation fétichisant ses objets, Coralie Fargeat cherche d’abord à exacerber un male gaze pervers par des formes et un réseau de signes précis : yeux écarquillés, sourires aiguisés des actionnaires, rires constants d’Harvey (Dennis Quaid) – entendons Weinstein –, décisionnaire de l’émission d’aérobic. Le show tenu par Elisabeth puis par Sue est l’occasion pour la cinéaste de s’amuser des représentations conventionnelles du masculin et du féminin, sans pour autant faire une description précise du milieu qu’elle entend épingler. Créant un amalgame entre télévision et cinéma, le film met en avant une vue générale du show business et place immédiatement ses personnages dans l’abstraction.

La charge du film n’est pas sociale, l’enjeu semble donc ailleurs. Tandis que l’on suit des personnages en quête de contrôle – sur le corps, sur une carrière –, le film semble au contraire chercher une forme hybride, toujours loin du réel, en assumant des ruptures de rythme, visuelles et sonores, par le déploiement d’effets de mise en scène qui déplacent le film vers le grotesque voire la parodie, tout en ayant quelque chose de raté : éclairage cru, utilisation appuyée de plongées et de contre-plongées, travellings au ralenti avec flare et étalonnage pastel, gros plans déformant les visages, grondements et sons stridents, érotisation des corps féminins et crispation des corps masculins. Le point d’acmé de la pulsion scopique poussée par le film se situe lorsque Sue, alors en pleine représentation, sent en elle la manifestation d’un corps étranger : une masse informe qui lui sort subitement du fessier. Les caméramans captent cet embarras et demandent à la régie de repasser image par image le twerk effectué par Sue. Les hommes, subjugués, à la recherche d’une imperfection, ont les yeux rivés sur l’écran, tandis que Sue, seule, sort de la pièce apeurée. Tel Max Renn dans Videodrome, elle plonge sa main dans son nombril et sort un pilon de poulet. La réussite du film doit être là, dans son immaturité qui transcende son côté rabâché à l’extrême.

Cumulant les effets de style, Coralie Fargeat s’intéresse précisément à cette accumulation, qui aboutit à leur annulation. Les symboles deviennent sursignifiants et le film passe, plus ou moins volontairement, à côté de son potentiel de transgression. C’est qu’il cherche davantage à faire l’éloge de la matière qu’à prendre de la hauteur sur une histoire politique des corps qu’il soumet à la déchirure. Coralie Fargeat invite à une réception physique en faisant du film un espace immersif parce que haptique. Dans Le plaisir du texte, Roland Barthes écrivait qu’il suffisait « que le cinéma prenne de très près le son de la parole (c’est en somme la définition généralisée du « grain » de l’écriture) et fasse entendre dans leur matérialité, dans leur sensualité, le souffle, la rocaille, la pulpe des lèvres, toute une présence du museau humain (que la voix, que l’écriture soient fraîches, souples, lubrifiées, finement granuleuses et vibrantes comme le museau d’un animal), pour qu’il réussisse à déporter le signifié très loin et à jeter, pour ainsi dire, le corps anonyme de l’acteur dans mon oreille : ça granule, ça grésille, ça caresse, ça rape, ça coupe : ça jouit. [11][11] BARTHES Roland, Le plaisir du texte, Éditions du Seuil, 1973, p. 105. » Dans The Substance, il y a cette même jouissance, une jubilation de la mise en scène à ne retenir aucun de ses effets, et qui sont donc pour la plupart anecdotiques (on pense en particulier à Harvey qui mastique ses crevettes en gros plan, mais surtout au tournoiement de la caméra à la première personne pour accompagner une chute), jusqu’à une inévitable, mais bouffonne, surenchère. Lorsque Elisabeth, alors en train de préparer un aligot et des saucisses, fulmine contre Sue, en interview à la télévision, on a l’impression de voir l’une des sorcières de Macbeth qui prépare le sortilège initial. Un montage parallèle ramène alors le corps de Sue à la nourriture débordant des poêles, et les inserts sur les fesses et les cuisses se confondent avec le fourrage de dinde.

Chez la cinéaste, la fiction est symboles et hommages, jusqu’à un quasi point de rupture. Lorsque Elisabeth commande la substance, sa bouche sculptée par un rai de lumière renvoie immédiatement à Lost Highway ; les couloirs, la vieille femme, les toilettes, renvoient aussitôt à The Shining. Mais, lorsqu’il convoque le Portrait de Dorian Gray et le pacte de Faust (les films comme les livres), The Substance rappelle surtout le milliardaire Bryan Johnson et son mode de vie domestique strict, visant à enrayer le vieillissement de son organisme (une centaine de pilules à avaler par jour, des crèmes et des lasers pour entretenir sa peau – il va jusqu’à se faire transfuser le plasma sanguin de son fils). Coralie Fargeat met en scène une réappropriation corporelle, qui passe ici par une proximité charnelle avec l’image. À certains endroits, le film se suspend et dépasse ses effets pour révéler une comédienne qui pense son corps. Les plans où Elisabeth se regarde dans la glace, insatisfaite, sont nombreux : dans les toilettes du plateau de télévision, dans la salle de bain avant la première injection. Ils atteignent un climax aux deux tiers du récit, lorsqu’elle s’apprête à rejoindre un ancien camarade de classe au restaurant. C’est peut-être ce qu’il y a de plus touchant dans le film : Demi Moore, jeune première portée aux nues puis marginalisée, seule devant sa glace, se maquillant et se démaquillant, redisposant sa robe, ajustant son foulard pour cacher son décolleté. La contemplation de ce reflet est constante – à la fois elle la célèbre mais elle la renvoie aussi à la seule réalité du film. Sue apparaît, littéralement, par la traversée du miroir ; Elisabeth, regardant son visage déformé dans une poignée de porte, n’ose finalement pas sortir de chez elle. Ainsi, elle scrute ses rides tout en évitant puis haïssant l’image qu’elle renvoie, avant de la raturer, de l’arracher, de la déchirer, pour finir au bord des larmes et ne pas rejoindre son ami. Dans cet élan de violence, elle s’est tout de même réappropriée sa figure. Dans le film, les personnages féminins parlent peu, ils écoutent les hommes et pensent avec leur corps – c’est un univers sans pitié à leur égard. Alors que le film montre les corps dans différentes postures, comme s’ils cherchaient à mieux habiter et intégrer l’espace, il s’agit toujours de rendre compte de la matière et de la marquer. Cette recherche entraîne toutefois une déréalisation : les corps sont idéalisés ou archaïques, souples ou figés, maintenant une représentation en place. Elisabeth est rigide, Sue ondule : deux manières d’être dans un espace souvent clos, sous les regards, où se refermer sur soi-même est souvent le seul stratagème de défense.

Claustrée chez elle, Elisabeth Sparkle erre seule dans cet appartement ouvert sur la ville et l’immense panneau publicitaire ; on ne distingue aucun passant, on n’entend aucun klaxon, le regard est dirigé vers une campagne marketing. Dans son salon, comme dans sa salle de bain, elle ne trouve que son image vieillissante. L’extraction de Sue l’isole encore davantage. Presque harcelée par le panneau qui fonctionne au début comme un faux remède, agressée par le portrait d’elle dans le salon qu’elle finit par dégrader, Elisabeth ne trouve plus chez elle qu’une image insupportable. Après Revenge – les personnages s’entredéchiraient dans une maison, dans un désert –, Coralie Fargeat enferme ses personnages dans une maison, puis dans une salle de bain, dans une pièce secrète, et enfin dans une chair. De cette réclusion intervient un mouvement vers le microscopique, un rétrécissement de l’espace, comme s’il n’y avait pas d’autre choix que de pénétrer une intériorité jusqu’à l’absurde et l’effusion de sang. Pour la cinéaste, la révolte contre un mode de représentation provient d’une exploration de l’intimité dont le body horror apparaît comme l’extension ludique et viscérale. Comme Revenge, il s’agit moins de renouveler un genre maintes fois repris (on pense aussi à Titane, Palme d’or 2021, nettement moins réussi) que d’en apporter la déclinaison la plus sauvage, cruelle et joueuse.

Si The Substance fait peu de choses d’une fabrication au fond dénuée d’enjeux, d’une image dépassant rarement la texture, il faut attendre le dernier tiers du récit pour que le film assume pleinement son concept grandguignolesque et que la démangeaison prenne enfin non plus chair mais corps. « Monstro Elisasue », la créature à laquelle donne naissance Sue, renvoie évidemment à The Elephant Man, à The Fly – pour la fusion des corps et les pertes d’ongles et de dents –, et à Society – qui était quant à lui une charge frontale contre le libéralisme et où la consanguinité des êtres se révélait plus horrifiante et insidieuse. Le sommet tragi-comique du film intervient lorsque la créature enfile la robe, se colle le portrait imprimé d’Elisabeth sur la tête, accroche ses boucles d’oreille et se maquille de rouge à lèvre – une dernière défiguration et recomposition devant le miroir –, avant d’entrer en scène. Ainsi, devant un public pétrifié, la créature suinte, bave, dégueule des corps étrangers via ses orifices, jusqu’à asperger de sang les spectateurs du show puis l’image-même du film, sur fond de musique électronique lorgnant vers la musique metal. Sans interrompre le flux narratif, Coralie Fargeat cherche une représentation qui s’arrache au récit pour trouver une nouvelle surface-écran haptique et ludique : panoramas, zooms, jump-cuts s’enchevêtrent avec vacarme. Les images prolifèrent et s’imbriquent pour construire de nouveaux signes plastiques et iconiques, relevant de la récréation voire de la jouissance amusée. Le sang gicle, les viscères tombent, l’œil se rince, le corps se désengourdit enfin. Pour autant, les éclaboussés ne sont que des silhouettes. Les projecteurs éclairent le monstre, le public hurlant est invisible. Ce choix limite la charge vengeresse du film : cachant paradoxalement la matière de celles et ceux que le film châtie, la jouissance tombe à plat.

On peut dès lors se demander ce qu’a coûté la quête d’incarnation du film. Dans une énième naissance, le film s’emploie à boucler la boucle – les premiers plans annonçant les derniers –, à anonymiser le Hollywood Walk of Fame et à faire tomber dans l’oubli sa protagoniste comme sa surenchère : un masque de chair se désagrège sur le trottoir, ne laissant qu’une trace de sang lavée par les agents d’entretien, comme s’il n’avait jamais existé. Rappelant sans l’atteindre Maps to the Stars, cette quête rend toutefois ce visage à la beauté du ciel étoilé, et l’y inscrit avec toutes celles déchues, à un horizon qui n’était jamais perceptible dans les plans de palmiers en contre-plongée. Enfin, si l’on tend l’oreille, on entendra tout de même un cœur qui tambourine, un cri, avec la tête d’Elisabeth comme dernier corps rampant monstrueux, et, jusqu’à la désintégration, le visage de Demi Moore, presque intact.

Scénario : Coralie Fargeat / Image : Benjamin Kračun / Montage : Jérôme Eltabet, Coralie Fargeat, Valentin Feron / Musique : Raffertie

Durée : 2h21.

Sortie française le 6 novembre 2024.