Under the Silver Lake, David Robert Mitchell

La marche à suivre de David Robert Mitchell

Du troisième film de David Robert Mitchell, on a surtout dit qu’il était une déambulation dans les méandres iconographiques de la pop culture. Quant à savoir ensuite si cette plongée était une critique un tantinet réac de l’environnement culturel numérisé ou une gourmandise de cinéphile, les avis se sont partagés. Certains l’ont vu comme un exercice de petit malin, d’autres comme une transposition débridée des Mythologies de Barthes. Rien de particulièrement neuf dans ce clivage, d’autant que le film se prête joyeusement à l’interprétation, donc au malentendu, à l’image du parcours de Sam, jeune oisif désargenté végétant à Los Angeles, entièrement disponible au décryptage d’un monde jamais en paix avec ses symboles et ses slogans. Quoi penser ? Sur quel pied danser ? Il n’y aurait aucun mal, c’est sûr, à liquider le film sous prétexte qu’il liquide lui-même le moindre enjeu un peu consistant, tout à sa traversée en train-fantôme du pays des vanités étoilées (Hollywood ou ce qu’il en reste). Ou à trouver limitée l’idée que la fascination d’antan pour les femmes fatales et les détectives soit devenue aujourd’hui un tropisme de la connexion ininterrompue, que le privé des films noirs ne soit plus désormais que l’affaire privée du consommateur individualiste, ayant accès à tout, y compris à l’inaccessible, et faisant de ce tout sa chose, son joujou ou sa perte. Ou encore à déplorer que le pacte herméneutique puisse éventuellement être associé aux symptômes d’une aliénation consumériste sournoisement entretenue par les messages subliminaux des multinationales. Sans parler de la douteuse solution new age pour échapper à la si futile civilisation des loisirs.

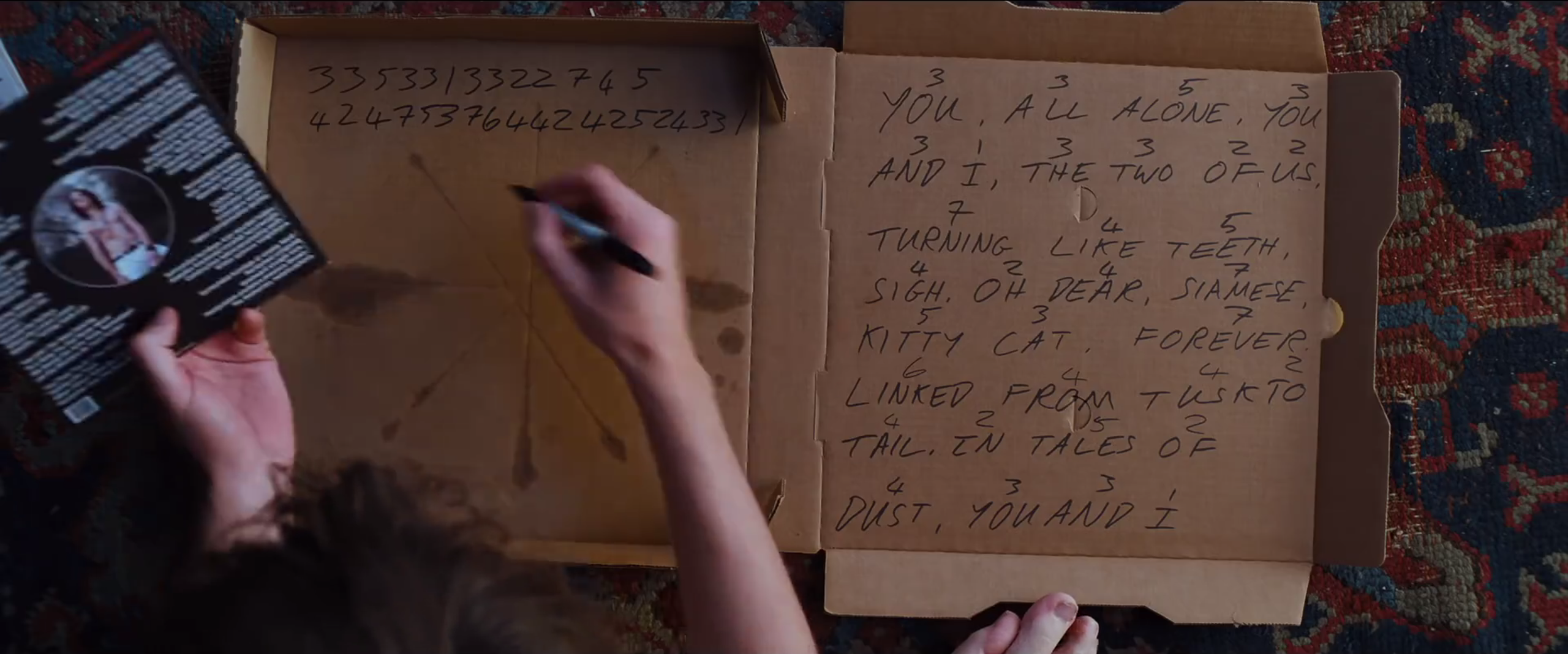

Sur ce versant-là, le film n’est peut-être pas le plus percutant du monde. Mais c’est ailleurs qu’il importe. Et si au lieu de trouver systématiquement un sens politique à tous les messages qui le jalonnent, si au lieu de prendre position par rapport à eux (c’est bien, c’est mal, c’est notre époque), il n’était pas plus profitable de les regarder simplement comme de formidables matériaux de fiction, d’efficaces embrayeurs de durées et de rythmes ? Le film le dit bien : est-il nécessaire de tout décoder ? Quel gain obtenir de la résolution d’une énigme trouvée par terre sinon la promesse d’une aventure dont le mélange de tension et de frivolité découle de tout un régime de perceptions visuelles et sonores ? Bien que soit audible l’hypothèse soulevée par David Robert Mitchell d’une actuelle dégénérescence culturelle, il me semble que la joie que procure son film vient à l’inverse d’un goût exceptionnel du récit, d’un art consommé des enchaînements et des glissements progressifs, inspiré de la grande leçon hitchcockienne qui veut que du vide de départ on fasse le plein de fiction, que d’une image creuse on creuse l’imaginaire, que d’un concept improbable on libère de l’action vraisemblable (c’est à ce titre, bien plus qu’à celui d’icône référencée, qu’Hitchcock sert de guide au film). Under the Silver Lake fait partie de ces films pour lesquels lire (les signes) et raconter (l’histoire) participent d’une véritable concentration narrative, à l’instar justement des grands conteurs ésotériques comme Roman Polanski ou M. Night Shyamalan à qui David Robert Mitchell adresse plus d’un clin d’œil. La fin importe moins que les moyens, ce qui compte n’est pas tant le sens défini comme ensemble de significations à comprendre que comme agencement de directions à prendre. Partant de là, le film est moins une défaite (dans le constat) qu’une fête (dans sa forme). Fidèle aux injonctions orphiques dont il se nourrit explicitement, il avance de lubies mystificatrices en vestiges profanes, de digressions saugrenues en ravissements complets.

A propos d’After Hours de Martin Scorsese, film avec lequel Under the Silver Lake possède quelques affinités, Serge Daney évoquait le « temps paradoxal d’une fuite en avant ». Dans After Hours, écrit-il dans L’Exercice a été profitable, Monsieur, « c’est la structure vide qui fonctionne le mieux. Je ne sais pas où je vais (tout m’échappe) mais du fait même que je me suis mis en « route » (en branle), cela ne peut pas ne pas faire sens. C’est la mise en route qui est indice de vérité, non la route ou le point d’arrivée (…) Comment gagner du temps est la vraie question. Mais ce temps n’est plus un flux (un bain où l’on flotte en même temps que les autres), il est une série de moments-signes individuels qui font apparaitre le reste du monde (les autres) comme un décor fait de singularités loufoques. Loufoques (ou inquiétantes) parce que non logées dans une temporalité, fût-ce la leur. » C’est étrangement ce qui se passe dans le film de David Robert Mitchell. Sam se met en branle (!) sans savoir où il va ni prétendre dominer ce qui lui arrive mais il se lance sur des pistes suffisamment corrélées entre elles pour structurer tout l’espace du film. Empire des signes et des projections, Under the Silver Lake exalte la magie d’un cinéma qui n’en revient pas de cheminer ainsi entre amusement et gravité, entre les âges et deux facéties.

A tel point qu’au film de Scorsese s’ajoutent les réminiscences du cinéma de Jacques Rivette, capable lui aussi d’être porté par la grâce d’une imagination canaille qui se déploie pas à pas, au gré de rencontres aussi réelles qu’éberluées, dans une alternance de syncopes et de relances du bon pied. Under the Silver Lake, c’est un peu Céline et Julie vont en bateau à Los Angeles, les chiens remplaçant les chats, les biscuits les bonbons, avec l’envie commune de faire littéralement cohabiter archaïsme et modernité, le cinéma muet et le cinéma d’aujourd’hui. David Robert Mitchell fait de la grande ville californienne un équivalent mainstream du Paris filmé par Rivette dans Le Pont du Nord et Out 1, c’est-à-dire un vaste piège à ciel ouvert où règnent complots et mystères, avec l’idée que ce sont l’ennui et l’inactivité qui créent le désir d’inventer un jeu grandeur nature. Dans Under the Silver Lake, comme chez Rivette, le personnage oscille entre deux niveaux de conscience. De la griserie au malaise, du plaisir de s’abandonner à l’inexplicable au soudain besoin de faire le point, il marche avec l’intuition qu’il a le temps de son côté, qu’il en est même le garant exclusif à porter au crédit du film.

Inconséquent, Under the Silver Lake ? Pas tant que ça si l’on retient le titre du précédent film de son auteur, It Follows (2014), thriller conceptuel assez habile qui faisait naitre la peur d’une double banalité, celle de la vie et celle de l’image. Aucune extériorité maléfique n’était désignée avec certitude, c’est l’environnement lui-même qui, sitôt filmé, devenait anxiogène. Quelque chose vous suit mais c’est moins la chose que le pressentiment d’être suivi qui alimentait le récit et hantait chaque plan. Il ne s’agissait pas de pasticher Halloween, Scream ou Body Snatchers, juste de les envisager comme faisant naturellement partie de la culture adolescente, comme les atomes dans l’air pâle d’un petit quartier résidentiel de Détroit. Dans Under the Silver Lake, Sam vit également dans une sorte de persécution indéfinie, se demandant s’il ne vaut pas mieux suivre qu’être suivi. C’est à cet endroit que le film raccorde, non sans malice, avec un trait d’époque, commenté d’ailleurs lors d’une scène nocturne avec l’ami expliquant que, connectés en permanence, nous sommes tous potentiellement observés, tous soumis à la traçabilité. Impossible d’y échapper, impossible de s’échapper. Avec Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, nous ne sommes plus que des followers en puissance. Nous passons notre temps à nous suivre les uns les autres à travers la planète. Mais s’en plaindre n’est pas le propos de David Robert Mitchell. Il n’en fait pas une histoire, il en raconte une. Sa démarche rejoint ce qu’il avait mis en place dans It Follows : combiner l’environnement matériel et les excès de sa perception pour en faire une seule et unique expérience paranoïaque.

Et si en ces temps de filature numérique, on parvenait à synthétiser les deux conditions, celle du consommateur et celle du spectateur ? A imaginer un scénario où suivre des informations et suivre un récit redeviendrait deux actions compatibles ? Accepte-t-on si facilement de suivre un seul récit aujourd’hui, à l’heure où les séries récupèrent le flambeau d’un foisonnement narratif dont nos grands écrans semblent de moins en moins se soucier ? Un film comme Holy Motors de Leos Carax avait déjà d’une certaine manière interrogé le phénomène. Under the Silver Lake fait de même en apportant un impeccable démenti à ceux qui estiment que voir un film ce n’est pas suivre une histoire, que ce n’est pas juste réagir à ce qui est montré sur l’écran. Son originalité, son étrangeté même, est qu’il fait de son personnage un spectateur suivi/suiveur en invitant le spectateur de la salle à voir, à recueillir et à interpréter les indices et les informations en même temps que lui. Cette complicité, elle aussi très rivettienne, s’établit en réalité sur un refus du cinéaste de séparer l’exceptionnel de la médiocrité, de dissocier le merveilleux de l’ordinaire, la féérie du trivial. J’aime l’idée que, dans ce monde-là, les images, les odeurs et les signes flottent de conserve dans une atmosphère passablement renfermée, que le fantasme et la merde persistent ensemble à rendre au flair ces deux principales acceptions, l’olfactive et l’instinctive. Entre sentir les choses et sentir mauvais, Sam tente difficilement d’y voir clair.

Au fil de l’enquête que mène le jeune homme pour retrouver la belle Sarah, prolifère une variété d’origines (d’où viennent les images ? d’où viennent les hiéroglyphes, les odeurs, les chansons ?). Les repérer toutes serait fastidieux. Plus excitant est de se laisser surprendre par leur capacité à se démultiplier sous des formes dérivées. La tête de Sam lui tourne car tout déborde sans cesse, tout se reproduit en une sorte de sérigraphie instantanée. Lorsque Sarah et lui regardent à la télé Comment épouser un millionnaire, on remarque que les personnages et les actrices du film de Negulesco (1953) se prolongent hors écran, juste à côté, en figurines alignées et à travers l’affiche collée au mur. Dans la scène sexuelle entre Sam et sa copine apprentie comédienne, des sons se chevauchent pour créer une drôle de réverbération ayant pour effet d’abolir l’assignation à chaque source (les gémissements de la fille, les cris des joueuses de tennis, le cri du perroquet de la voisine, les breaking news annonçant la disparition de l’homme d’affaires Jefferson Sevence, tout cela compose une partition aux allures de rébus ; sexe-jeu-crime). Il existe tout un bestiaire dans Under the Silver Lake ; des putois, des chiens, des perroquets, un coyote, tout un zoo humain ; des starlettes, des fous, un compositeur diabolique, un roi SDF, un gourou. On aurait beau jeu de les trouver excentriques, n’était l’hypothèse que tous sont les produits d’une contagion que le film de Don Siegel, Invasion of the Body Snatchers, cité dans une scène, avait en 1955 diagnostiqué et que reformule David Robert Mitchell, avec certes moins de pessimisme : la ressemblance jusqu’au délire de tous avec tous, la domestication dérangeante de l’inconnu, la volatilisation express du next door dans les limbes de l’inquiétude. La solution en toute fin de film du refuge spéculaire peut laisser perplexe (passer de l’autre côté du miroir pour se libérer des forces importunes, qu’elles soient policières ou sataniques). Il n’empêche qu’elle a le mérite d’être une issue logique à la fuite en avant du personnage. Victoire ou fatalisme, le dernier plan suspend tout verdict et c’est heureux.

Ne nous méprenons pas. Le syncrétisme culturel branché à l’œuvre dans Under the Silver Lake n’est pas le fruit d’un désenchantement suscité par un imaginaire contemporain au rabais, soldé de toutes parts. Il est plutôt le flacon d’une ivresse dont on peut au cinéma se réjouir. Pour autant il est vain d’ignorer que cette ronde sardonique dans un univers infesté de vilains signes et de fausses signatures, de stars et de stèles, insinue en vérité une grande difficulté à en jouir pleinement. Comme dans un film de Buñuel, Sam achoppe en permanence au seuil d’une satisfaction personnelle, de préférence sexuelle, au milieu d’une réalité où abondent les offres et les tentations. Au fond le mouvement secret du film se situe là, à l’endroit où le désir s’épuise face à la supériorité des besoins.

***

Lecteurs et lectrices fidèles ou infidèles,

Débordements a le grand plaisir de vous annoncer la préparation d’un premier numéro papier. Pour en savoir plus, nous vous renvoyons à notre édito ainsi qu’à la page Ulule qui vous permettra de pré-commander un exemplaire. Par avance merci pour votre soutien.

Direction artistique : Michael Perry / Décors : Steven Light-Orr et James Terry Welden / Costumes : Caroline Eselin / Photographie : Mike Gioulakis / Montage : Julio Perez IV / Musique : Rich Vreeland

Durée : 139 mn

Sortie : 8 août 2018